Versuchszentrum Gartenbau Köln-Auweiler

Seit 1978 wird der ökologische Anbau am Standort untersucht, damit ist Auweiler einer der ältesten Öko-Versuchsstandorte in Deutschland. Seit 1991 wird auf den Versuchsflächen nach Bioland-Richtlinien gearbeitet.

Der Versuchsstandort für ökologischen Gemüsebau der Landwirtschaftskammer NRW liegt im Norden von Köln auf 46 m über NN. Für die Versuche stehen 3,5 ha im Freiland und 2 400 m² Gewächshausfläche zur Verfügung. Es werden Braunerde/Para-Braunerde-Böden aus sandigem bis schluffigem Lehm bewirtschaftet, die 70 bis 80 Bodenpunkte erreichen und mit einer gemüsebaulichen Fruchtfolge belegt sind. Die langjährige Jahres-Durchschnitts-Temperatur beträgt 11 °C bei einem Niederschlag von 750 mm.

Die Umsetzung der Versuche erfolgt durch 2,3 Fest-Arbeitskräfte sowie im Durchschnitt bis zu vier Auszubildende; weitere Aushilfen ergänzen das Versuchs-Team.

Im Versuchsausschuss haben Gärtnerinnen und Gärtner sowie interne und externe Berater und Beraterinnen die Gelegenheit, das Versuchsprogramm mitzugestalten. Hier wird intensiv über die Ergebnisse diskutiert und es werden Themen und Fragestellungen für weitere Versuche geklärt. Zwischen dem Ökoteam der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und dem Versuchsstandort Köln-Auweiler besteht durch die gemeinsame Planung und die Begleitung der Versuche durch die Berater und Beraterinnen eine enge Verzahnung.

Eine wichtige praktische Fragestellung für den viehlosen Versuchsbetrieb in Auweiler besteht in der sinnvollen Nutzung von Luzerne in der Fruchtfolge. Ein Versuch zu diesem Thema wurde bereits vor zehn Jahren begonnen und ist heute hochaktuell. Hier wird das Verfahren „Cut & Carry“ eingesetzt, bei dem Luzerne als Frischmasse oder Silage zur Düngung von einer Geberfläche auf der zu düngenden Fläche flach eingearbeitet wird. Eine wichtige Erkenntnis daraus ist beispielsweise, dass, verglichen mit dem Einsatz von Haarmehlpellets, Cut & Carry gleichwertige Erträge liefert.

Eine weitere Thematik ist die Pflanzung von Gemüse in eine Mulchauflage, zum Beispiel bestehend aus einer gehäckselten Zwischenfrucht. Hier stehen die Fragen zur Nährstoffdynamik und zum Wassereinsatz im Fokus. Neben den Fragen zum Nährstoffmanagement werden auch in jedem Jahr Sortenprüfungen durchgeführt.

Versuche im ökologischen Gemüsebau 2023

Solanum torvum als Unterlagen für Auberginen?

Neben den meist üblichen Veredelungen von Aubergine auf Tomate gibt es Alternativen mit positiven Eigenschaften in Bezug auf Pflanzengesundheit und Ertragssicherheit. Im Anbauversuch konnte durch die Veredelung auf Pokastrauch (Solanum torvum) ähnlich hohe Erträge wie bei Standard Veredelung auf Tomate erzielt werden.

Foto: Dr. Ute Perkons

Hokkaido mit sortenspezifischen Pflanzabständen

Die neue Sorte von de Bolster "BOL-P-5106 F1" überzeugte durch den höchsten Ertrag und die mit Abstand beste Lagerfähigkeit. Gleichwertige Erträge erzielten "Bright Summer F1" und "Amoro F1". Die beiden Sorten mit dem höchsten Ertrag hatten den meisten Ausschuss durch Platzer und im Vergleich zu den übrigen Sorten kaum Ausschuss durch Sonnenbrand.

Foto: Dr. Ute Perkons

Rote Spitzpaprika-Sorten

2023 wurden sieben Sorten roter spitzer Paprika auf ihre Anbautauglichkeit im langjährig ökologisch bewirtschafteten gewachsenen Boden getestet. Alle Sorten wurden unveredelt angebaut.Den höchsten Ertrag wiesen die beiden Sorten "Cooper F1" und "Palermo Ramsey F1" mit 4,9 bzw. 4,6 kg/m² auf. Ein sehr vegetatives Wachstum mit großen Pflanzenhöhen wurde bei "Corno Rosso" beobachtet.

Foto: Dr. Ute Perkons

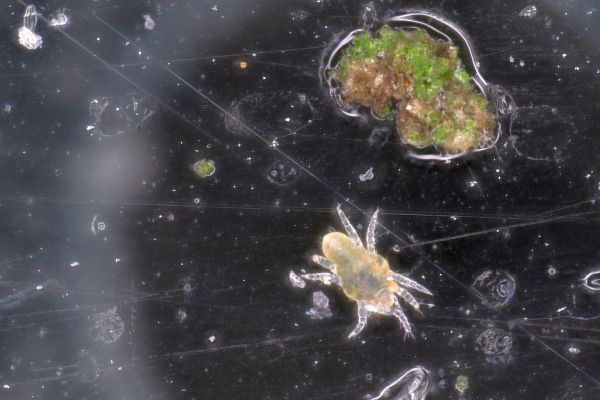

Raubmilben zur Bekämpfung der Tomatenrostmilbe

In Köln-Auweiler wurde die Bekämpfung der Tomatenrostmilbe mit Raubmilbeneiern als Streuware getestet. Ergebnisse zeigen, dass der vorbeugende Einsatz von Raubmilben vielversprechend ist, obwohl Fragen zur optimalen Ausbringung und natürlichen Gegenspielern weiter erforscht werden müssen.

Foto: Ulrike Hakl

Versuche im ökologischen Gemüsebau 2022

CMS-freie Blumenkohl-Sorten gleich auf

In heißen Sommern neigt Blumenkohl zu Vernalisationsproblemen. Das für den ökologischen Anbau eingeschränkte Sortiment von CMS-frei gezüchteten Blumenkohlsorten wurde in den Jahren 2021 und 2022 über den Sommer unter ökologischen Bedingungen gegen die Standard CMS-Hybridsorte „Guideline F1“ von Syngenta aus dem konventionellen Anbau getestet.

Foto: Dr. Ute Perkons

Unterlagen für Paprika – drei Versuchsjahre

Die Nutzung von Unterlagen bei Paprika ist insbesondere dann interessant, wenn ein hoher Besatz mit pflanzenschädigenden Nematoden vorliegt. In drei Versuchsjahren wurden fünf Unterlagen gegen eine unveredelte Kontrolle („unveredelt“) und eine auf sich selbst veredelte Kontrolle („Kontrolle“) geprüft. Beide Kontrollen standen also auf dem Wurzelsystem der verwendeten Fruchtsorte „Red Wing F1“.

Foto: Dr. Ute Perkons

Handelsdünger für den Ökologischen Gemüsebau

Neben der Stickstofffixierung durch Leguminosen werden im ökologischen Gemüsebau auch Handelsdünger eingesetzt. Im ersten Versuchsjahr wurde ein Sortiment verfügbarer Handelsdünger für den Einsatz im ökologischen Gemüsebau auf den langjährig ökologisch bewirtschafteten Flächen in Köln-Auweiler getestet. Auf den langjährig ökologisch bewirtschafteten Flächen wurden zum Beispiel im ersten Versuchsjahr verschiedene Handelsdünger zu Herbstporree eingesetzt.

Foto: Claudia Lehmann

Hokkaido mit sortenspezifischen Pflanzabständen

Die Prüfung von aktuell verfügbaren Hokkaido-Sorten für den ökologischen Gemüsebau wurde auf den langjährig ökologisch bewirtschafteten Flächen in Köln-Auweiler durchgeführt. Da einige Sorten dazu neigen, sehr schwere Kürbisse zu entwickeln, die sich nicht gut vermarkten lassen, wurde in diesem Versuch die Pflanzdichte sortenspezifisch nach Angaben der Züchter variiert, sodass die zu großen Früchten neigenden Sorten enger gepflanzt wurden, um dem entgegen zu wirken.

Foto: Dr. Ute Perkons

Neue Raubmilben gegen die Tomatenrostmilbe

Die Tomatenrostmilbe ist ein bedeutender Schädling im ökologischen Unterglasanbau von Tomaten. Er tritt seit 1991 im Süden Deutschlands im Unterglasanbau auf. A. lycopersici ernährt sich von Blättern, Blüten und jungen Früchten. Dadurch entsteht die typische Blattrandnekrose mit Braunfärbung der Pflanze und Berostung der Früchte. Der Befall kann zu Ertragseinbußen bis hin zu einem wirtschaftlichen Totalschaden führen.

Foto: Ulrike Hakl

Schlangengurken: Vier Sorten im dreijährigen Vergleich

In den drei Versuchsjahren 2020 bis 2022 wurden Schlangengurkensorten vom langen Typ auf ihre Anbautauglichkeit im langjährig ökologisch bewirtschafteten, gewachsenen Boden getestet. Der Anbau im geheizten Venlo-Glasgewächshaus mit geringer Stehwandhöhe startete in den Jahren 2020 und 2021 in der Kalenderwoche 18 und - bedingt durch Probleme in der Jungpflanzenanzucht - im Jahr 2022 in der Kalenderwoche 23. Die letzte Ernte erfolgte 2020 und 2022 in Kalenderwoche 39 und 2021 eine Woche früher.

Foto: Dr. Ute Perkons

Schlangengurke „Dee Lite F1“ erzielt den höchsten Stückertrag

Es wurden 2022 sechs Schlangengurkensorten langer Typ auf ihre Anbautauglichkeit im langjährig ökologisch bewirtschafteten gewachsenen Boden getestet. Das Sortiment richtete sich nach dem „Ökomenischen Sortenratgeber 2022/23“. Die Schlangengurke „Dee Lite F1“ mit eher kurzen Früchten erzielte erneut den höchsten Stückertrag.

Versuche im ökologischen Gemüsebau 2021

Cocktail-Tomatensorten

In den Versuchsjahren 2020 und 2021 wurden in Köln-Auweiler im geschützten Anbau Cocktail-Tomatensorten geprüft. In beiden Jahren hatte "Annamay F1" mit 38 g Einzelfruchtgewicht um 4 g schwerere Früchte als "Amoroso F1" und erzielte signifikant höhere Erträge. "Amoroso F1" war aromatischer und zeigte höhere Grad-Brix-Werte. Die höchsten Erträge erzielten die jeweils nur in einem Versuchsjahr geprüften Sorten "Primioso F1" und "Brioso F1".

Versuchsergebnisse als PDF

Gurkensorten

Auch 2021 wurden wieder Schlangengurken in Köln-Auweiler geprüft. Die Sorten "Dee Gree F1" (38,1 Stück/m²), "Dee Lite F1" (35,1 Stück/m²) und "Galaxy F1" (36,1 Stück/m²) erzielten durch die hauptsächliche Bildung von Fruchtgewichten unter 500 g die höchsten Stückzahlen.

Versuchsergebnisse als PDF

Vielversprechende Unterlagen für Paprika

Die Unterlagen „Snooker“ (Syngenta), „Taritana“ (The Rootstock Company), „5102“ (Enza) und „5103“ (Enza) sind vielversprechend und zeigten mit Ausnahme von „5102“ (Enza) in beiden Versuchsjahren einen höheren mittleren Ertrag im Vergleich zur unveredelten Kontrolle. Statistisch absicherbar war der Effekt nur für zwei Unterlagen im ersten Versuchsjahr. Daher werden die Unterlagen 2022 erneut geprüft.

Versuchsergebnisse als PDF

Foto: Dr. Ute Perkons, Landwirtschaftskammer NRW

Zweites Versuchsjahr: Frühe Pflanzung von Roter Bete

Insgesamt waren die Sortenunterschiede in beiden Versuchsjahren eher gering. Zu den frühen Ernteterminen wurden bei „Robuschka“, „Gesche“ und „Rhonda F1“ geringere Erträge festgestellt. Die Sorte „Rhonda F1“ fiel auch durch eine geringere Blattgesundheit auf. „Boro F1“ erzielte in beiden Versuchsjahren jeweils bei früher und später Ernte den höchsten absoluten Ertrag. Die geringste Ausfärbung wies die Sorte „Grenade F1“ auf. Durch das Wachstum im Erdpresstopf war das Wurzelbild stark verzweigt und optisch wenig ansprechend.

Foto: Dr. Ute Perkons, Landwirtschaftskammer NRW

Feststoff-Dünger für Tomaten im Unterglasanbau

Die geprüften Feststoff-Dünger (Federmehl-Pellets, Hornspäne und Biosol) erzielten in drei Versuchsjahren (2017 bis 2019) gleichwertige Erträge zu der flüssig, mit Vinasse gedüngten Kontrolle und der ungedüngten Kontrolle. Alle Feststoff-Dünger führten zu einem geringeren Salzeintrag in das Gewächshaus. Die Qualität des Gießwassers hat jedoch den größten Einfluss auf die Salzanreicherung im Boden.

Foto: Claudia Lehmann, Landwirtschaftskammer NRW

Dattel-Tomaten Sorten

Über zwei Jahre wurden in Köln-Auweiler vier Tomatensorten vom Typ Dattel unter ökologischen Bedingungen geprüft (Tab. 1). Die Pflanzung der zweitriebig veredelten Pflanzen erfolgte Mitte bis Ende März. Den höchsten Ertrag erzielte in beiden Versuchsjahren die Sorte „Gustafano F1“ (Enza), die eine blockige Fruchtform aufweist. Die Sorte „Baloe F1“ (De Bolster) konnte weder ertraglich noch geschmacklich überzeugen.

Foto: Dr. Ute Perkons, Landwirtschaftskammer NRW