Am 27. März hatte das Ökoteam der Landwirtschaftskammer NRW gemeinsam mit den Öko-Verbänden in Nordrhein-Westfalen zum „Ökolandbau NRW-Tag“ eingeladen. Was ehemals unter dem Motto „Umstellertag NRW“ zahlreiche umstellungsinteressierte Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter zu einem regen Austausch mit den Marktpartnern und Verbandsmitgliedern nach Haus Düsse gelockt hatte, hatte nun unter obigem Namen als Online-Format Premiere. Erstes Fazit: Das hat bestens funktioniert!

Den rund 40 zugeschalteten Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde in den drei Stunden ein volles Programm geboten, das neben den Angeboten für Biobetriebe in NRW durch die Landwirtschaftskammer und die Verbände auch einen Blick auf die Marktperspektiven für den Ökolandbau vorsah. Rachel Fischer, Fachbereichsleiterin für den ökologischen Land- und Gartenbau der Landwirtschaftskammer NRW, und Julia Schmidt, Vorsitzende der Landesvereinigung Ökologischer Landbau NRW e.V., begrüßten die Teilnehmer und führten sie durch das Programm.

Verlässliche Unterstützung durch das MLV

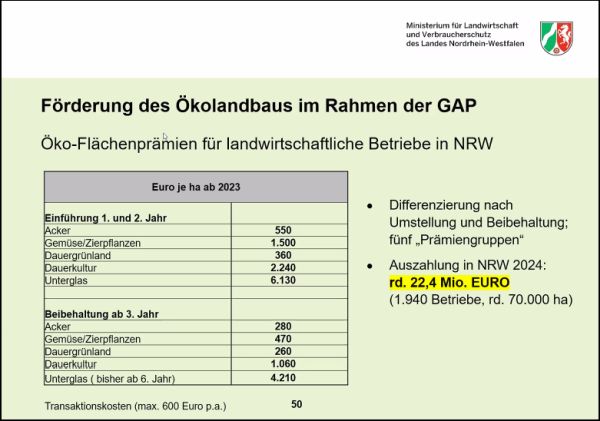

Monika Berg, Referatsleiterin Ökologischer Landbau, Agrarumweltförderung im Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, zeigte sich in ihrem Grußwort erfreut über die Gelegenheit, herausstreichen zu können, wo NRW den Ökolandbau unterstützt. „Bei all der Unsicherheit darüber, wie groß der Rückhalt für den Ökolandbau in der neuen Bundesregierung sein wird und wohin die Reise in der EU geht, deren Arbeitsschwerpunkte zurzeit auf anderen Themen liegen, ist es gut zu wissen, was man auf Landesebene hat: Nämlich ein starkes, stabiles Interesse an der Weiterentwicklung des ökologischen Landbaus und eine verlässliche Unterstützung der Betriebe durch das MLV gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer, der LVÖ und weiteren Akteuren der Biobranche!“, betonte Berg das Engagement ihres Hauses, das in Zahlen gefasst aktuell mehr als 22 Mio. € pro Jahr für die Beibehaltung ökologisch wirtschaftender und die Umstellung konventioneller landwirtschaftlicher Betriebe beinhalte. „Das sind durchschnittlich 11 000 € pro Betrieb“ - und als monetäres Zeichen für den Ökolandbau nicht gering zu schätzen, wie sie betonte. „Auch wenn die Prämien leider nicht ausreichen, um noch mehr Betriebe von der Umstellung zu überzeugen: genau das bleibt aber unser Ziel“, so die Referentin aus dem MLV.

Mehr Produzenten ansprechen

Die nächste GAP-Reform sei schon in Sicht. „Das Land NRW setzt bei der Umsetzung der GAP auf freiwillige Maßnahmen, wie Tierwohl, Vertragsnaturschutz und eben den Ökolandbau, der in den Grünlandregionen der Mittelgebirge seine Hotspots hat und in weiteren Regionen mit Acker- und Gemüsebau verstärkt werden soll“, meinte Monika Berg. Derzeit zeige der Trend vielmehr in Richtung Zunahme im Bereich der Verarbeitungsstrukturen. „Handels- und Verarbeitungsunternehmen haben ein großes Interesse an Ökoprodukten. Allein an deren Erzeugung mangelt es in NRW und Deutschland. Diese anzukurbeln, dabei soll unser Förderengagement helfen.“

Monika Berg nannte neben den direkten finanziellen Förderungen weitere Aufgabenschwerpunkte, die ihr Haus unterstütze. So gebe es ein sehr gutes Beratungs- und Bildungsangebot durch die Landwirtschaftskammer NRW und die Ökoschule in Riswick. Auch die Forschung werde durch das Projekt Leitbetriebe Ökologischer Landbau von Kammer und Universität Bonn unterstützt. Mit dem Fachportal oekolandbau.nrw.de sei der Informationsfluss aus Ministerium und Fachberatung gesichert. Ein Gemeinschaftsstand der Biobetriebe und Bio-Unternehmen auf der Biofach in Nürnberg zeige das Engagement der Branche ebenso wie die BioWochen NRW oder die Initiative NRW kocht mit Bio. „Außerdem haben wir die fünf Öko-Modellregionen, die maßgeblich vom Land finanziert werden“, schloss sie ihre Aufzählung. Hier lobte Monika Berg die tolle Zusammenarbeit zwischen den fünf Öko-Modellregionen (ÖMR), der Landwirtschaftskammer und der LVÖ. „Unserer Erfahrung nach wird die große Auswahl an Projekten und Initiativen von den Betrieben in der Bio-Wertschöpfungskette sehr gerne und rege wahrgenommen. Das ist ein großer Pluspunkt für die Betriebe“, schloss die Referatsleiterin aus Düsseldorf.

Beratung, Verbandsarbeit, Ökoschule

Rachel Fischer stellte im Anschluss die wesentlichen Arbeitsgebiete des Ökoteams der Landwirtschaftskammer vor. Neben der Fachberatung zu Milchvieh-, Schweine- und Geflügelhaltung, Ackerbau, Gemüsebau und Obstbau, zum Nährstoffmanagement und Unternehmensführung sowie natürlich einer Umstellungsberatung für alle Bereiche stelle das Team Versuche in den Versuchszentren der Kammer in Auweiler, Wolbeck, Haus Riswick, Haus Düsse und Klein-Altendorf an. Projekte, an denen das Ökoteam beteiligt ist, gebe es zum Eiweißpflanzenanbau, zum Nährstoffmanagement und in den Modellbetrieben der Wasserrahmenrichtlinie. Mit Angeboten zum Ökolandbau in der beruflichen Bildung, der Projektkoordination der ÖMR und der Öffentlichkeitsarbeit werde das Arbeitsfeld des Ökoteams vervollständigt.

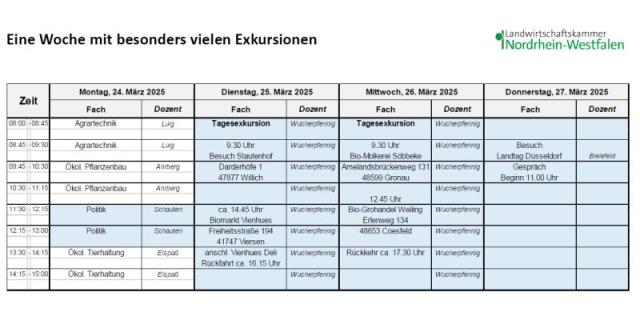

Der Ökoschule räumte Rachel Fischer, die die Schule in Vertretung für den Stellvertretenden Schulleiter Christian Wucherpfennig vorstellte, einen besonderen Raum ein. „Die Fachschule für ökologischen Landbau in Riswick in Kleve ist - nach der Schule im Bayerischen Landshut - die zweitälteste Ökoschule in Deutschland und Riswick ein relevanter Schulstandort in zentraler Lage am Niederrhein“, berichtete sie. Neben dem schulischen Unterricht stünde auch eine große Anzahl außerschulischer Unternehmungen, wie Exkursionen auf Praxisbetriebe, auf dem Stundenplan, von denen einer hier exemplarisch abgebildet sei.

„Bei den Exkursionen steht das Geben und Nehmen im Vordergrund: Erfahrene Betriebsleiter stellen ihren Biobetrieb und dessen Werdegang vor; andererseits sind einzelne Vorhaben auf den Betrieben, wie zum Beispiel ein Blick auf den Hofladen hinsichtlich einer Optimierung, Gegenstand der Exkursion. Die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler erreichen dann im Nachgang die Betriebsleiter, die diese als Grundlage für weitere Schritte in ihrem Betrieb heranziehen können“, stellte Rachel Fischer den gegenseitigen Nutzen der Exkursionen vor.

Genauere Infos zum Beratungsangebot des Ökoteams sowie zur Ökoschule in Riswick und alle Kontakte finden Sie auf dieser Seite.

Leitbetriebe Ökolandbau

1993 wurde das Projekt der Leitbetriebe Ökologischer Landbau ins Leben gerufen, damals auf Initiative des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft mit Ministerin Bärbel Höhn. In diesem Kooperationsprojekt sind Praxis, Beratung und Forschung durch die enge Zusammenarbeit von mittlerweile 30 ökologisch wirtschaftenden Betrieben, der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen sowie der Universität Bonn (INRES - AOL) miteinander vernetzt.

„Wir haben derzeit 30 Verbandsbetriebe im Projekt. Auffallend ist, dass die meisten Leitbetriebe in den Regionen liegen, in denen es flächenmäßig die wenigsten Biobetriebe gibt, und nur einige wenige Leitbetriebe liegen in den öko-starken Mittelgebirgsregionen“, nannte Christoph Stumm, INRES - Agrarökologie und Organischer Landbau der Universität Bonn, eine Besonderheit des Projektes. Die Themen, die im Leitbetriebeprojekt behandelt werden, kämen nicht etwa originär aus den Uni-Instituten. „Die Fragestellungen kommen aus der Praxis und/oder von den Beratern, wie zum Beispiel beim Versuch mit Untersaaten zur Reduzierung der Spätverunkrautung in Kartoffeln, insbesondere von Weißem Gänsefuß. Die Idee dazu ist auf einem Praxisbetrieb entstanden. Wir machen Vorversuche, gehen dann in die engere Forschung und betreuen die Versuche über mindestens drei Jahre, bevor wir die Ergebnisse veröffentlichen.“ Näheres zu diesem Forschungsprojekt mit Praxiserfahrungen, den Betrieben und den Projektergebnissen finden Sie auf der genannten Seite unter dem Stichwort „Forschungsergebnisse“ sowie auf der Seite Agrarökologie und Organischer Landbau der Universität Bonn, AOL.

Die Marktperspektiven der Bioverbände

Abschließend stellten die vier Bioverbände ihren jeweiligen Blick auf die Biomärkte vor. Dazu verdeutlichte Julia Schmidt, dass die LVÖ in erster Linie eine Interessensvertretung und ein Zusammenschluss für politisches Arbeiten sei. „Wir haben weniger den Markt im Fokus; trotzdem unterstützen wir die Betriebe bei der Suche nach Marktpartnern oder entwickeln Marketingmaßnahmen, mit denen die Kaufgründe für Bioprodukte verstärkt werden“, meinte die LVÖ-Vorsitzende.

Generell sei der Biomarkt, nach einem krisenbedingten Einbruch in den Jahren 2022 und 2023, seit dem vergangenen Jahr wieder merklich im Aufwind. „Interessant und problematisch zugleich ist die Tatsache, dass die Nachfrage der verarbeitenden Betriebe das Angebot deutlich übersteigt. Das birgt Potenzial für neue Biobetriebe“, meinte Schmidt.

Schwerpunkte der Verbände:

- Bioland will 100 % Transparenz in der Wertschöpfungskette und betont seine unverwechselbaren Leitbilder und Werte, die auch bei den Partnerschaften mit dem LEH und den Discountern im Vordergrund stünden. Die Kommunikation für die „Marke Bioland“ sei dabei elementar. Mehr unter www.bioland.de/nrw.

- Demeter-Betriebe vermarkten ihre Produkte getreu dem Motto „Keine Zukunft ohne Herkunft“, die anthroposophischen Anfänge des Verbandes sind immernoch aktuell. Demeter ist eine Co-Marke für Verarbeitungsbetriebe und darf nicht auf Handelsmarken platziert werden. Der Verband hat aktuell aufgrund der Marken- und Vertriebsgrundsätze keine Handelsverträge im Discount. Mehr unter www.demeter-im-westen.de.

- Naturland vermarktet die Waren über die Naturland Zeichen GmbH, die unter anderem fürs Marken-Management verantwortlich ist. Ein Pluspunkt ist das Naturland-Artenvielfaltsprogramm, das Betriebe, die Biodiversität unterstützen, extra über einen Fond fördert, in den der Handel einzahlt. Das Ziel von Naturland und seinen Handelspartnern ist es, den Ökolandbau hierzulande und weltweit zu fairen Preisen zu fördern. Mehr unter www.naturland.de.

- Biokreis gehören viele Direktvermarkter, insbesondere mit Fleischproduktion, an. Daher hat Biokreis immer den direkten Draht zum Kunden. Auch Biokreis ist keine Vermarktungsgesellschaft, unterstützt die Betriebe aber bei der Vermarktung, zum Beispiel an den LEH. Dabei hat Biokreis die gesamte Wertschöpfungskette im Blick. Aktuell ist im Verband Rohware aus allen Bereichen gesucht. Mehr unter www.biokreis.de/landesverbaende/erzeugerring-nrw.

Das Fazit aller vier Verbände: Es tut sich einiges am Biomarkt. Die Verbände bieten umfangreiche Unterstützung bei der Vermarktung an und sind in einem engen Austausch über die Maßnahmen. Sie möchten die Betriebe auch in Zukunft gut vertreten und am besten weitere Biobetriebe dazugewinnen. Denn Bio habe Potenzial, wenn Qualität, Preis und Verfügbarkeit stimmen. „Wir möchten Umsteller dazugewinnen, die Lust auf Bio in NRW haben. Das ist das Wichtigste, was wir brauchen!“, so der einhellige Abschlussappell.

Meike Siebel, Landwirtschaftskammer NRW