Am Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft (VBZL) Haus Riswick in Kleve wurden in den Erntejahren 2023 und 2024 auf einer Dauergrünlandfläche die Doppelmesser-Mähtechnik und Scheibenmähwerke miteinander verglichen.

Moderne Doppelmesser-Mähtechnik ist bei vergleichbarer Arbeitsbreite zu Scheibenmähwerken deutlich leichter und benötigt relativ wenig Antriebsleistung. Ferner wird dieser Technik nachgesagt, durch den Schnitt mit einer Gegenschneide, im Vergleich zum Abschlagen bei Scheibenmähwerken, ein besseres Nachwachsen des so geschnittenen Grases zu bewirken und sich somit positiv auf den Ertrag auszuwirken. Um dieses zu überprüfen, wurden in den Jahren 2023 und 2024 am VBZL Haus Riswick auf einer Dauergrünlandfläche beide Systeme miteinander verglichen. Die Auswirkung der Mähtechnik auf die Insekten- und Tierwelt wurde bei den Versuchen nicht berücksichtigt.

So wurde verfahren

In einer 15 ha großen, intensiv bewirtschafteten Dauergrünlandfläche wurde über alle Schnitte jeweils ein identischer Streifen mit Doppelmessertechnik gemäht und der Trockenmasseertrag erfasst. In allen Folgeschnitten wurde angrenzend an dem mit Doppelmessertechnik beernteten Streifen parallel der Ertrag des Aufwuchses erfasst, der im Schnitt zuvor mit einem Scheibenmähwerk gemäht wurde. In beiden Mähsystemen wurde auf eine identische Stoppelhöhe von rund 7 cm geschnitten.

Jeweils am Tag der Ernte der gesamten Dauergrünlandfläche mit einer Scheibenmähwerks-Schmetterlingskombination wurden auch die Streifen beerntet. Die Ernte der Streifen erfolgte dabei mit einem Grünfutter-Parzellen-Vollernter mit Doppelmesserschneidwerk. Im Bereich von etwa 5 m links und rechts des Streifens, der zu jedem Aufwuchs mit Doppelmessertechnik geschnitten wurde, wurde auch ein Streifen beerntet, bei dem zu jedem vorherigen Schnitt die Beerntung mit dem praxisüblichen Schmetterlings-Scheibenmähwerk erfolgte.

Beerntung mit Verfahrensänderung

Vor der Ernte jedes einzelnen Schnitts wurde per GPS eine identische Schlepperspur in die Fläche gefahren. Die Ernte und die Ertragsermittlung erfolgte entlang dieser Fahrspur. Durch einen GPS-Empfänger auf dem Grünfutter-Vollernter wurde nicht nur zu jedem Schnitt der identische Start- und Endpunkt des Streifens ermittelt, sondern auch die Länge einzelner Teilabschnitte innerhalb der Streifen. Ertragsabhängig wurden die jeweiligen Streifen in vier bis zehn Teilabschnitte unterteilt. Mit dem Grünfutter-Vollernter wurde das gesamte Erntegut der Teilabschnitte der beernteten Streifen gewogen und jeweils ein Teil zur Trockenmassebestimmung abgezweigt. Die Trockenmassebestimmung erfolgte in mehrfacher Wiederholung durch Trocknen im Trockenschrank bis zur Gewichtskonstanz.

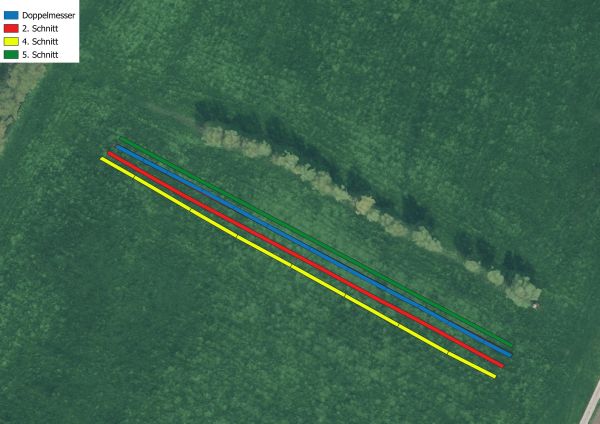

Während im Jahr 2023 ein einzelner Streifen von 170 m Länge parallel zur Hauptbearbeitungsrichtung der Gesamtfläche zu jedem Schnitt mit Doppelmesser-Schneidwerk beerntet wurde, erfolgte die Beerntung im Jahr 2024 quer zur Bearbeitungsrichtung. Diese Verfahrensänderung erfolgte, um Effekte der praktischen Bearbeitung der Fläche, wie Fahrspuren von Ernte- und Düngetechnik, auf die zu beerntenden Streifen ausschließen zu können. Darüber hinaus erfolgte im Jahr 2024 eine zweifache Wiederholung. In der ersten Wiederholung erfolgte die Ernte aus Richtung Nord-Nord-Ost nach Süd-Süd-West, in der zweiten von Richtung Süd-Süd-West aus nach Nord-Nord-Ost. Die erste Wiederholung hatte dabei eine Gesamtlänge von 138 m, die zweite eine von 147 m.

Die Ergebnisse

In der Tabelle sind die Ernteerträge der einzelnen Schnitte und der Gesamtertrag der jeweiligen Erntetechniken in den beiden Versuchsjahren abgebildet. Die Ergebnisse aus beiden Versuchsjahren zeigen dabei deutlich, dass die Hypothese eines besseren Nachwuchsverhalten und damit höherer Erträge bei der Verwendung von Doppelmesser-Mähtechnik nicht bestätigt werden konnte. Im Mittel sind in beiden Versuchsjahren Vorteile für das Scheibenmähwerk-Verfahren erkennbar.

Zum statistischen Vergleich wurden die Erträge der einzelnen Teilabschnitte der beiden Varianten miteinander verglichen. Dadurch, dass die Schwankung des Ertrags innerhalb eines Erntesystems größer war als die Differenz der Erntesysteme, war der Mehrertrag für das System Scheibenmähwerk nicht statistisch abzusichern.

Dr. Klaus Hünting,

Landwirtschaftskammer NRW