Weidegras ist das günstigste Futtermittel für Wiederkäuer und stellt in Zeiten hohen Preisdrucks eine Möglichkeit dar, die Futterkosten zu senken. Denn: Grünfutter gilt als wichtigste einheimische Eiweißquelle, sofern die Nutzung der Weide frühzeitig erfolgt.

Mit zunehmender Vegetationsdauer schwinden Eiweißgehalt und Verdaulichkeit des Weideaufwuchses. Der rechtzeitige Weideaustrieb im Frühjahr ist entscheidend für eine erfolgreiche Weidehaltung (siehe dazu auch den Beitrag „Ganzjährig…“). Die Kühe ernten die junge Weide mit hoher Futterqualität klimafreundlich ohne Schleppereinsatz und Dieselverbrauch. Zudem ermöglicht die hohe Verdaulichkeit von jungem Weidegras vor allem im Frühjahr eine deutliche Kraftfutterreduktion. Das senkt die Produktionskosten.

Weniger Ammoniakverluste

Weidehaltung wirkt vielfach positiv auf die Umwelt. Da Kot und Harn auf der Weide getrennt anfallen, können zudem die Ammoniakverluste um bis zu 50 % gegenüber einer Gülleausbringung reduziert werden. Ebenso bietet die Weide Vorteile hinsichtlich einer höheren Biodiversität: Kotfladen stellen Lebensräume für zahlreiche Insekten und Pilze dar und können in einer Weideperiode bis zu 100 kg Insektenmasse bilden. Werden Ackerflächen in Weiden umgewandelt, führt dies sogar zu einer Kohlenstoffanreicherung im Boden und mindert die Bodenerosion. Außerdem kann diese uralte Form der Nutztierhaltung auch heute ökonomisch erfolgreich sein und ist am Ende ein Gewinn für Mensch und Tier: artgerecht, ressourcenschonend und klimafreundlich.

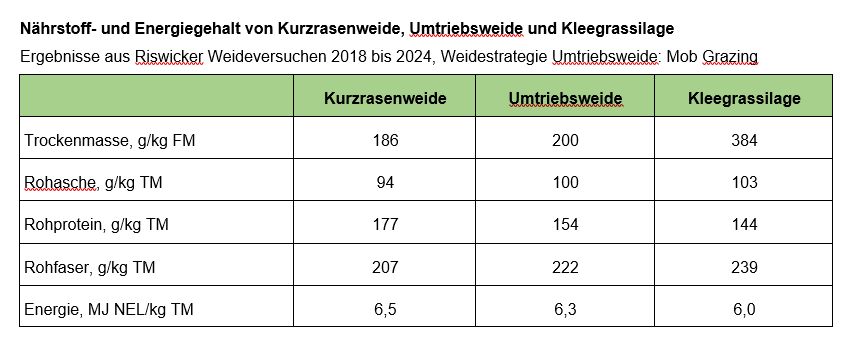

Gut geführte Weiden liefern über die gesamte Vegetationsperiode hinweg hohe Futterqualitäten und Erträge bei gleichzeitig deutlich niedrigeren Futterkosten, wie die Tabelle zeigt. Die erfolgreiche Weide beginnt mit dem Spitzen der Gräser. Sobald im Frühjahr die ersten grünen Blattspitzen zu erkennen sind, sollten die Tiere großflächig die Vorweide durchführen. Der frühe und stetige Verbiss und Viehtritt fördert wertvolle ausläuferbildende Grünlandpflanzen wie Wiesenrispe, Deutsches Weidelgras und Weißklee. Diese Arten bestocken sich dann sehr gut und führen zu einer dichten und ertragsfähigen Grasnarbe.

Viele unerwünschte Kräuter werden durch eine frühe, konsequente Beweidung zurückgedrängt. So reagieren zum Beispiel Wiesenkerbel, Wiesenbärenklau und Gemeine Rispe sehr empfindlich auf den Tritt der Rinder. Andere unerwünschte Grünlandpflanzen, wie Scharfer Hahnenfuß und Ampfer, werden bei zeitiger Vorweide von den Weidetieren noch nicht selektiert, sondern im Rosettenstadium gefressen und somit bekämpft.

Nährstoff- und Energiegehalt von Kurzrasenweide, Umtriebsweide und Kleegrassilage Ergebnisse aus Riswicker Weideversuchen 2018 bis 2024, Weidestrategie Umtriebsweide: Mob Grazing

Weide und Zufütterung sinnvoll kombinieren

Bei wärmerer Witterung im April (Frühlingsweide) verläuft das Graswachstum explosionsartig und die Futterqualität des Frühjahrsaufwuchses ist nahezu unübertrefflich. Unter optimalen Wachstumsbedingungen kann in diesem Zeitraum je nach Standort und Höhenlage mit 50 bis 95 kg Weidetrockenmassezuwachs je ha und Tag kalkuliert werden. Im Laufe der Vegetation nimmt der Ertrag, nicht aber die Futterqualität bei jungem Aufwuchs, kontinuierlich ab. Die Qualität des Weidefutters sinkt erheblich mit zunehmendem Alter des Aufwuchses. Es gilt also, Futterangebot und Beweidung/Weideaufnahme in Einklang zu bringen. Je nach Weidefutterangebot müssen Weideanteil oder Tierbesatzdichte zu- oder abnehmen.

Die Futteraufnahme auf der Weide hängt von den Faktoren Weidequalität, Weidereste, Weidezeiten sowie Zufütterung im Stall ab. Die im Stall angebotene Ration muss bezüglich der Qualität und Menge der Weidefutteraufnahme angepasst werden. Im Frühjahr (Frühlingsweide) werden Weideanteil bzw. Besatzdichte entsprechend hoch gewählt mit einer Zufütterung im Stall auf niedrigerem Niveau. Lässt das Graswachstum in trockenen Sommermonaten (Sommerweide) oder im Herbst deutlich nach, muss im Stall entsprechend angepasst zugefüttert werden.

Nährstoffmonitoring auf Weide im Fokus

Hinsichtlich der Grundnährstoffversorgung (P2O5-, K2O-, Mg-Gehalt) sind bei ausgedehnter Weideführung keine Mangelsituationen zu erkennen. Dies ist auch unter den Bedingungen der intensiven Weidewirtschaft mit minimaler Zufütterung im Stall nicht zu erwarten, da die von den Tieren aufgenommenen Nährstoffe weitestgehend auf die Flächen zurückgebracht werden. Der tatsächliche Nettoentzug über die Milch wird bislang von der natürlichen Variation im Boden überlagert.

Anders sieht es aus bei den Nmin-Gehalten im Boden. Zwar liegen diese im Mittel der Weideversuche im Ökobetrieb Haus Riswick mit 48 kg Nmin-Stickstoff in der Tiefe von 0 bis 90 cm Tiefe in einem noch tolerablen Bereich. Dennoch ist nicht zu verkennen, dass die Nmin-Gehalte im Boden in Jahren der Mähweidenutzung mit gewissen Schnittanteilen (Weide plus Schnitt) mit 30 bis 35 kg Nmin-N/ha erheblich niedriger lagen als bei ausschließlicher Beweidung. Anders als bei den Grundnährstoffen ist ein gewisser N-Input in die Weidefläche durch die Stickstofffixierleistung des Weißklees zusätzlich vorhanden. Nicht zuletzt aus diesem Grunde ist es sinnvoll, mit den Schnittflächen über die gesamte Weidefläche zu rotieren, um die N-Bilanz der Fläche im Gleichgewicht zu halten.

Den Nmin-Gehalten im Herbst sollte besondere Beachtung zukommen. Beweidung in Jahren mit starkem Herbstwachstum führt dazu, dass der Aufwuchs noch relativ spät im Herbst mit höherer Besatzdichte abgeweidet werden muss. Dies hat dann zur Folge, dass auch noch relativ spät im Jahr eine stärkere Stickstoffrücklieferung durch Kot und Harn auf die Fläche gelangt. Die Wirkung der Herbstbeweidung ist ähnlich einzuschätzen wie eine Güllegabe, die bei Vegetationsende auf gemähte Grünlandflächen als vorgezogene Güllegabe appliziert wird, das heißt, es ist in jedem Fall zu vermeiden, dass Flächen, die im Herbst beweidet wurden, anschließend auch noch eine Gülledüngung erfahren.

Anne Verhoeven,

Landwirtschaftskammer NRW