In einem Projekt der Abteilung Pflanzenbau und Versuchswesen der LLA Triesdorf wird seit Oktober 2020 untersucht, mit welchen Mitteln langfristig mehr Lebensraum und Schutz für Insekten geschaffen werden kann. Foto: Fritz Höfler

Die Agrarlandschaft in Deutschland soll wieder vielfältiger und strukturreicher werden. Um mögliche Lösungsansätze für die Ackerbaustrategie der Bundesregierung aufzuzeigen, untersuchen die Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf derzeit verschiedene Maßnahmen, Bienen und anderen Insekten ein besseres Nahrungsangebot zu bieten, Defizite auszugleichen und mögliche Nutzungskompensationen für die Landwirtschaft zu finden.

Die Honigbiene wird hierfür als fliegende Datensammlerin eingesetzt. Die Erkenntnisse, die daraus gezogen werden, geben auch Aufschluss über die Situation für wilde Bestäuber, wie Hummeln oder Schmetterlinge. Wenn bereits die Honigbiene als “Allesfresser” mit großer Flugreichweite Probleme hat, ausreichend Nahrung in Form von Pollen und Nektar zu finden, liegt es nahe, dass die häufig auf einzelne Pflanzenarten spezialisierten Wildbienen, die nur im Umkreis weniger hundert Meter auf Futtersuche gehen, noch deutlich mehr Schwierigkeiten haben. Insbesondere zum Schutz der Bestände dieser häufig gefährdeten Arten gilt es herauszufinden, was sich vor Ort verbessern muss.

Biotoptrittsteine etablieren

In einem Projekt der Abteilung Pflanzenbau und Versuchswesen der LLA Triesdorf wird seit Oktober 2020 untersucht, mit welchen Mitteln langfristig mehr Lebensraum und Schutz für Insekten geschaffen werden kann. Eine Maßnahme ist, die Agrarlandschaft wieder „biodiversitätsdurchlässiger“ zu machen. Das bedeutet, biodiverse Strukturen über ganze Habitate hinweg zu etablieren. Neben bereits vorhandenen Hecken, Blühflächen oder Gewässerrandstreifen sollen weitere Flächen zu sogenannten Biotoptrittsteinen aufgewertet und vor allem durch den gezielten Aufbau eines Trachtfließbandes in strukturarmen Regionen Lücken geschlossen werden. Der Begriff Trachtenfließband meint, dass im Zeitraum von März bis Oktober ein kontinuierliches Angebot an Blühpflanzen in der Flur zur Verfügung steht. Damit können sich Insekten mit einem lückenlosen Pollen- und Nektarangebot versorgen. Ein übergeordnetes Ziel ist auch, die landwirtschaftliche Produktion dabei nicht einzuschränken und bereits vorhandene biodiverse Bereiche zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Beetle Banks: Insektenwälle aus England

Als eine der ersten Maßnahmen wurden insgesamt vier sogenannte Beetle Banks rund um Triesdorf angelegt. Ursprünglich stammen diese mit horstbildenden Gräsern und Blühpflanzen bewachsene Insektenwälle aus England. Sie werden dauerhaft angelegt und sollen über viele Jahren möglichst naturbelassen bleiben. In Triesdorf wird derzeit unter anderem untersucht, welche unterschiedlichen Maßnahmen sich zur langjährigen Pflege der Beetle Banks bewähren. Es wird gemulcht, per Hand gepflegt und sich selbst überlassen. Konkrete Aussagen und Empfehlungen hierzu können mit Sicherheit erst mittelfristig getroffen werden. Um herauszufinden, ob diese Maßnahme Auswirkungen hat, nutzen die Lehranstalten die Honigbienenvölker der hauseigenen Imkerei. An insgesamt drei Standorten im Landkreis Ansbach - Triesdorf, Hesselberg und Rothenburg o.d.T. - wurden jeweils fünf identisch starke Bienenvölker platziert. Diese Standorte unterscheiden sich in der jeweiligen Habitatsituation: Das vielfältige und kleinstrukturierte Triesdorf, dazu im Gegensatz der strukturarme klassische Agrarstandort Rothenburg o.d.T., dazwischen befindet sich der Standort Hesselberg, der sich vor allem durch seine Streuobstvielfalt auszeichnet.

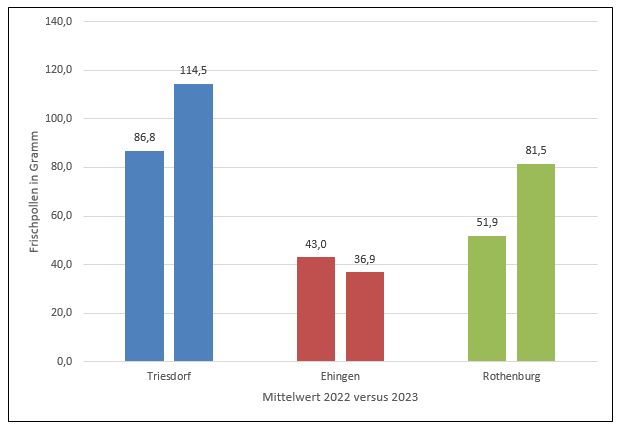

Untersuchungsschwerpunkte sind vor allem das Ermitteln der Pollenspektren und die gesammelte Pollenmenge an den Versuchsstandorten zu verschiedenen Zeitpunkten zwischen April und September. Hierfür werden sogenannte Pollenfallen genutzt. Pollenspektren zeigen die Vegetationsmuster eines Habitats auf. Auf diese Weise lässt sich erkennen, welche blühenden Pflanzen zu welchem Zeitpunkt von den Honigbienen angeflogen werden. Erste Ergebnisse zeigen bereits jetzt, dass sich die Nahrungssituation der Bienen in und um Triesdorf beträchtlich verbessert hat im Vergleich zu den beiden anderen Projektstandorten im Landkreis Ansbach. Das kann auf die bereits vorhandenen Strukturelemente und deren Vernetzung durch die Beetle Banks zurückzuführen sein. Dies stellt aber sicherlich nur einen von vielen Erklärungsversuchen dar. Es zeigt sich eine Differenzierung des Pollenertrags in Abhängigkeit des Standortes, siehe Abbildung 1.

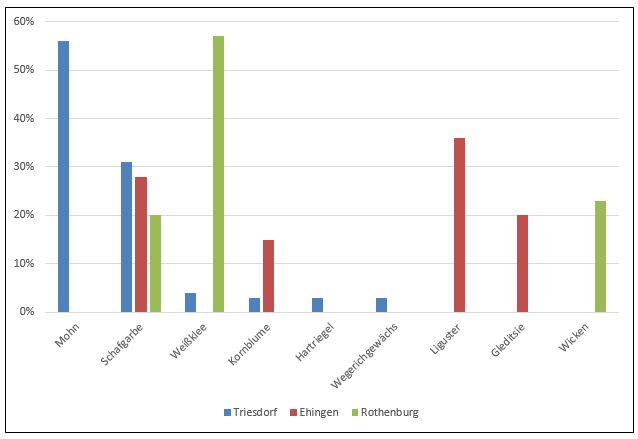

Das Pollenspektrum der Analysen des Kooperationspartners Tiergesundheitsdienstes Bayern e.V. spiegelt ganz deutlich die Artenzusammensetzung der Beetle Banks in Triesdorf wider. Die Honigbienen tragen nicht nur eine größere Vielfalt an Pollen in die Bienenbeuten ein, sondern auch ein quantitativer Mehreintrag ist durch die unmittelbare Nähe zu den Beetle Banks deutlich zu registrieren. Dies verdeutlichen die aktuellen Laboranalysen der Pollenspektren an den drei Versuchsstandorten im Juni 2023, siehe Abbildung 2.

Abbildung 1: Mittelwert der Pollenerträge 2022 und 2023 nach Standorten

Abbildung 2: Pollenzusammensetzung an den drei Projektstandorten im Juni 2023

Pollenzusammensetzungen zu verschiedenen Sammelzeitpunkten:

Pollen vom Standort Ehingen

Pollen vom Standort Ohrenbach

Pollen vom Standort Triesdorf

Habitats- und Nahrungsgrundlage

Neben der Erkenntnis, dass nicht nur die Honigbiene an sich von der Vielfalt profitiert, sondern die gesamte lokale Insektenwelt, kann auch der Landwirt durch diese aktive Erhöhung der Biodiversität auf seinen Flächen direkt profitieren. Die Bestäubervielfalt nimmt zu und gleichzeitig wird die kostenlose Bestäubungsdienstleistung sichergestellt. Dies stellt einen extrem relevanten Faktor in blühenden Ackerkulturen, wie Raps, Sonnenblume, Leguminosen, sowie in Erwerbsobstanlagen dar. Durch die Investition in eine ökologische Infrastruktur werden Strukturen wieder vernetzt und die Landschaft biodiversitätsdurchlässiger.

Des Weiteren gilt es, den Nährstoffgehalt der eingetragenen Pollen zu verifizieren, denn nicht alle Pflanzen liefern gleichermaßen wertvollen Pollen. Die Artenvielfalt spiegelt sich auch ganz plakativ in der Farbenvielfalt der Pollen wider.

PSM-Eintrag an den Projektstandorten

Parallel zu den Pollenanalysen werden auch Rückstandsanalysen gemacht. Sowohl die in der landwirtschaftlichen Praxis gängigsten Pflanzenschutzmittel als auch die in der Imkerei eingesetzten Bienenarzneimittel wurden im Jahr 2021 und 2022 permanent labortechnisch untersucht. Erfreulicherweise waren die Wirkstoffkonzentrationen an allen drei Projektstandorten im Landkreis Ansbach immer im Rahmen der Richtlinien der deutschen Honigverordnung. Die Wirkstoffkonzentrationen waren sogar so gering, dass diese nur in seltenen Fällen überhaupt die Bestimmungsgrenze von 10 µg/kg Honig oder Pollen überschritten haben.

Verschieden große Honigernte

Im Frühjahr 2023 wurde die dritte Projektphase gestartet. Alle Bienenvölker hatten die gleiche Volksstärke von acht besetzten Waben im April und wurden gleich geführt. Alle Projektvölker waren im Jahr 2021 in der Leistungsprüfung. Die bisher vorliegenden Ergebnisse aus dem letzten Jahr im Bereich Honigertrag zeigten unterschiedliche Resultate. Zum einen war die Frühjahresernte an den Vergleichsstandorten zum Teil deutlich besser als am Standort Triesdorf. Die Gründe für diesen relativ großen Ernteunterschied liegen vermutlich an der hervorragenden Rapsblüte an den Vergleichsstandorten. Die Bedingungen für eine gute Tracht variieren sehr stark von Jahr zu Jahr, und beeinflussen damit auch die Überwinterungsfähigkeit der Bienenvölker. Vor allem Trachtbeginn und Trachtmenge beeinflussen die Wintersterblichkeit. Im Winter 2022 auf 2023 sind in Deutschland beispielsweise 13,2 % der Völker gestorben. Eine gute Nektar- und Pollenversorgung ist - neben zahlreichen weiteren Aspekten - elementar für vitale Bienenvölker.

Vielfalt weiträumig denken

Biodiversität heißt Vielfalt - das bedeutet vor allem anderen das intelligente Zusammenwirken verschiedenster Mechanismen. Im Landkreis Ansbach heißt das, dass biodiverse Maßnahmen nicht losgelöst als Insellösungen gedacht werden dürfen, sondern sich vernetzen müssen. Hierfür ist es mittelfristig notwendig, über den eigenen Tellerrand zu blicken und Vielfalt auf der Fläche betriebs- und gebietsübergreifend zu denken. Viele Rückschlüsse und damit verbunden auch ganz praktische Empfehlungen lassen sich bereits schon jetzt durch die schiere Menge an gesammelten und ausgewerteten Daten ziehen.

So, wie es sich im Triesdorfer Agrobiodiversitätsprojekt herauskristallisiert, braucht es für alle Agrarlandschaften mehr naturnahe Landschaftselemente, Saumstrukturen und eine größere Artenvielfalt. Der Wert der Landschaftsstruktur hängt auch von der Größe der Flächen ab. Für die vielen verschiedenen Blütenbesucher ist nicht der Blühstreifen oder der Öko-Acker der Lebensraum, sondern die sie umgebende Landschaft. Und wenn diese ausgeräumt ist, finden viele Arten kein Zuhause mehr. Einfach zu integrierende Strukturelemente, wie zum Beispiel Beetle Banks, können eine zentrale artenfördernde Rolle spielen und gelangen hoffentlich auch immer mehr ins Blickfeld der Landwirte.

Fritz Höfler,

Projektleiter Agrobiodiversitätsprojekt LLA Triesdorf